Ieri, sabato 22 marzo è morto nella sua Bergamo, dov’era nato 97 anni fa, Filippo Maria Pandolfi. “Una vita dedicata alla politica e al servizio del bene comune”, è stato il commento più immediato e sincero che si è letto sui giornali. Una persona per bene, un vero galantuomo prestato alla politica.

Laurea in Filosofia alla Cattolica di Milano e breve esperienza nell’insegnamento, Pandolfi è stato un politico della Prima Repubblica di primo piano della Democrazia Cristiana, di cui è stato anche segretario. Più volte ministro (Finanze, Tesoro, Sviluppo economico, Agricoltura), europarlamentare e vicepresidente della Commissione europea di Jacques Delors con delega alla Ricerca, innovazione e scienza dal 1989 al 1993.

Laurea in Filosofia alla Cattolica di Milano e breve esperienza nell’insegnamento, Pandolfi è stato un politico della Prima Repubblica di primo piano della Democrazia Cristiana, di cui è stato anche segretario. Più volte ministro (Finanze, Tesoro, Sviluppo economico, Agricoltura), europarlamentare e vicepresidente della Commissione europea di Jacques Delors con delega alla Ricerca, innovazione e scienza dal 1989 al 1993.

Chi scrive ha avuto modo di conoscerlo e da cronista seguirlo nel suo operare di ministro dell’Agricoltura del Governo Craxi (1983-1988), affrontando problematiche settoriali davvero molto delicate (quote latte). E persino tragiche, come lo è stato lo scandalo del metanolo, che nell’86 mise letteralmente in ginocchio l’Italia del vino.

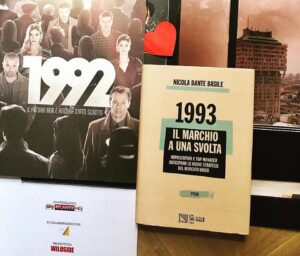

Conoscenza che mi onoro di avere avuto, al punto da ingagliardirmi nel chiedergli, lui vicepresidente della Cee, la prefazione al libro “1993, il marchio a una svolta” edito dal Sole24Ore alla vigilia dell’entrata in vigore della prima direttiva del Consiglio Cee in materia di tutela dei marchi d’impresa e che, con l’abbattimento delle barriere doganali nella Comunità, avrebbe comportato un cambio di paradigma del fare impresa e affrontare il mercato. Un lavoro che mi ha portato a coinvolgere titolari e responsabili di aziende chiamati a raccontare in modo “diretto” tre momenti della vita del marchio considerato: il passato per ricordare, il presente per spiegare le strategie in atto, il futuro per continuare.

E, come detto, anche coinvolgendo l’allora vice presidente della Cee, con la prefazione di cui qui mi onoro di riportare alcuni passaggi.

.

di Filippo Maria Pandolfi (*)

Il cammino dell’Europa verso una progressiva integrazione ha conosciuto momenti alterni, fasi di slancio creativo e periodi di stasi e di latenza.

Dalla dichiarazione Schuman del maggio 1950, primo profetico annuncio di un’Europa nuova perché unita, alle ambizioni di Maastricht corrono oltre quarant’anni. Il ritmo di avanzamento è stato, in quest’arco di tempo, disuguale. Eppure, una linea di interrotta continuità lega l’una all’altra le tappe successive all’integrazione.

Dalla dichiarazione Schuman del maggio 1950, primo profetico annuncio di un’Europa nuova perché unita, alle ambizioni di Maastricht corrono oltre quarant’anni. Il ritmo di avanzamento è stato, in quest’arco di tempo, disuguale. Eppure, una linea di interrotta continuità lega l’una all’altra le tappe successive all’integrazione.

Sul piano dell’unificazione del mercato, il Trattato Cee del 1957 fissava già alcuni punti chiave. Tra questi, l’eliminazione dei diritti doganali e delle restrizioni all’entrata e all’uscita delle merci e l’abolizione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali.

Ma sarà soltanto l’Atto Unico del 1987 a perfezionare il disegno originario, a delinearne con precisione i contorni, a fissare un calendario vincolante, a indicare il 1° gennaio1993 come la data di inizio del grande mercato. La chiave di volta della nuova costruzione sta nell’abolizione delle barriere fisiche, tecniche e fiscali in un processo di armonizzazione legislativa, coronato dal mutuo riconoscimento delle legislazioni.

Nella logica di questo processo, affidato in particolare a un imponente apparato di direttive, si inserisce in ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa… Tema di grande rilievo … in un mercato dalle caratteristiche avanzate com’è quello europeo, a sua volta confrontati con una severa competizione a livello mondiale.

Le direttive … richiedono atti di ricezione nel diritto interno dei Paesi membri della Comunità. Sono perciò, condizioni necessarie ma non ancora sufficienti del ravvicinamento delle legislazioni nazionali. Fino a oggi, non tutti i Paesi membri hanno provveduto a uniformare il proprio ordinamento in materia di marchi alla direttiva comunitaria. Ma la strada è obbligata…

(*) Vice presidente della Commissione delle Comunità Europee